Führende Architekturen, Anbieter und der aktuelle Marktüberblick

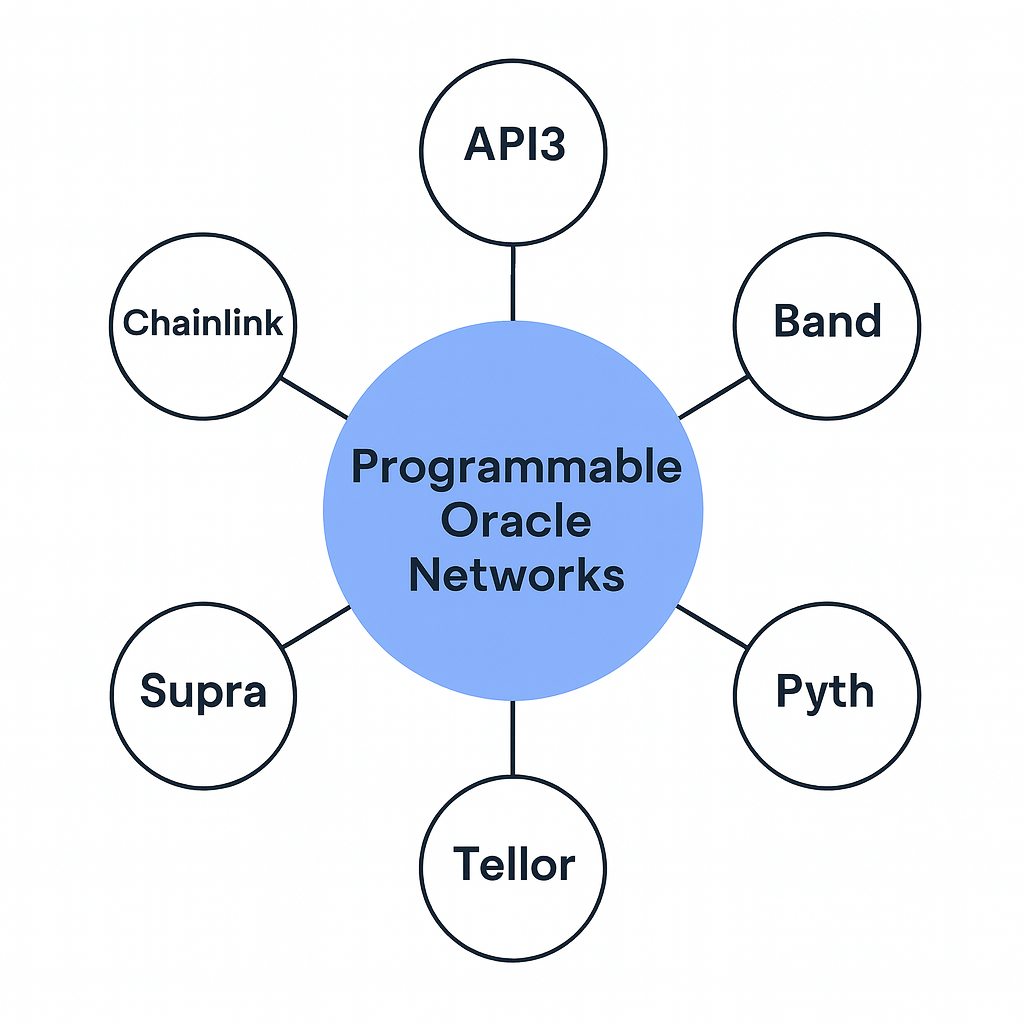

In diesem Modul wird das aktuelle Ökosystem der Oracle-Anbieter vorgestellt, darunter etablierte Namen wie Chainlink, API3, Band Protocol, Pyth sowie neue Marktteilnehmer wie Supra und Tellor. Die verschiedenen Architekturen, Governance-Modelle und Spezialisierungen werden verglichen. Skalierbarkeit, Kosten und regulatorische Anforderungen werden ebenfalls berücksichtigt. So entsteht ein Überblick über die Vielfalt der Oracle-Netzwerke und die Prinzipien, die die zukünftige Entwicklung des Sektors prägen.

Das Entstehen dezentraler Orakel-Ökosysteme

Die Entwicklung programmierbarer Orakel-Netzwerke verläuft parallel zum Aufkommen spezialisierter Anbieter, die Infrastruktur zur Sicherstellung von Datenintegrität, Berechnungsleistung und Interoperabilität bereitstellen. Diese Anbieter unterscheiden sich in ihrer technischen Architektur, Governance und im Spektrum ihrer Dienstleistungen, bilden jedoch gemeinsam das Fundament dafür, wie dezentrale Anwendungen mit externen Systemen und Datenquellen interagieren.

Die Vielzahl der Ansätze spiegelt nicht nur technische Präferenzen wider, sondern auch grundlegende Unterschiede in der Auffassung zu Dezentralisierung, Effizienz und Entwicklerfreundlichkeit. Die Analyse der führenden Anbieter und ihrer Architekturen eröffnet Einsichten in die zukünftige Ausrichtung des Orakel-Sektors und dessen Einfluss auf die Gestaltung von Web3.

Chainlink und das Modell hybrider Smart Contracts

Chainlink ist das weltweit meistgenutzte Orakel-Netzwerk, sowohl in der dezentralen Finanzwirtschaft als auch darüber hinaus. Die Architektur basiert auf einem dezentralen Netzwerk von Node-Operatoren, die Datenfeeds für Smart Contracts bereitstellen. Chainlink hat das Konzept von dezentralen Preisorakeln populär gemacht, bei dem unabhängige Nodes Marktdaten aus verschiedenen Quellen beziehen, diese aggregieren und einen manipulationsresistenten Wert liefern.

Im Laufe der Zeit wurde das System um spezialisierte Dienste wie verifizierbare Zufallsfunktionen, Proof of Reserves und Frameworks für externe Adapter erweitert. Jüngst hat Chainlink Protokolle zur Interoperabilität zwischen Blockchains eingeführt und agiert damit nicht nur als Datennetzwerk, sondern auch als Kommunikationsplattform, die verschiedene Blockchains miteinander verknüpft.

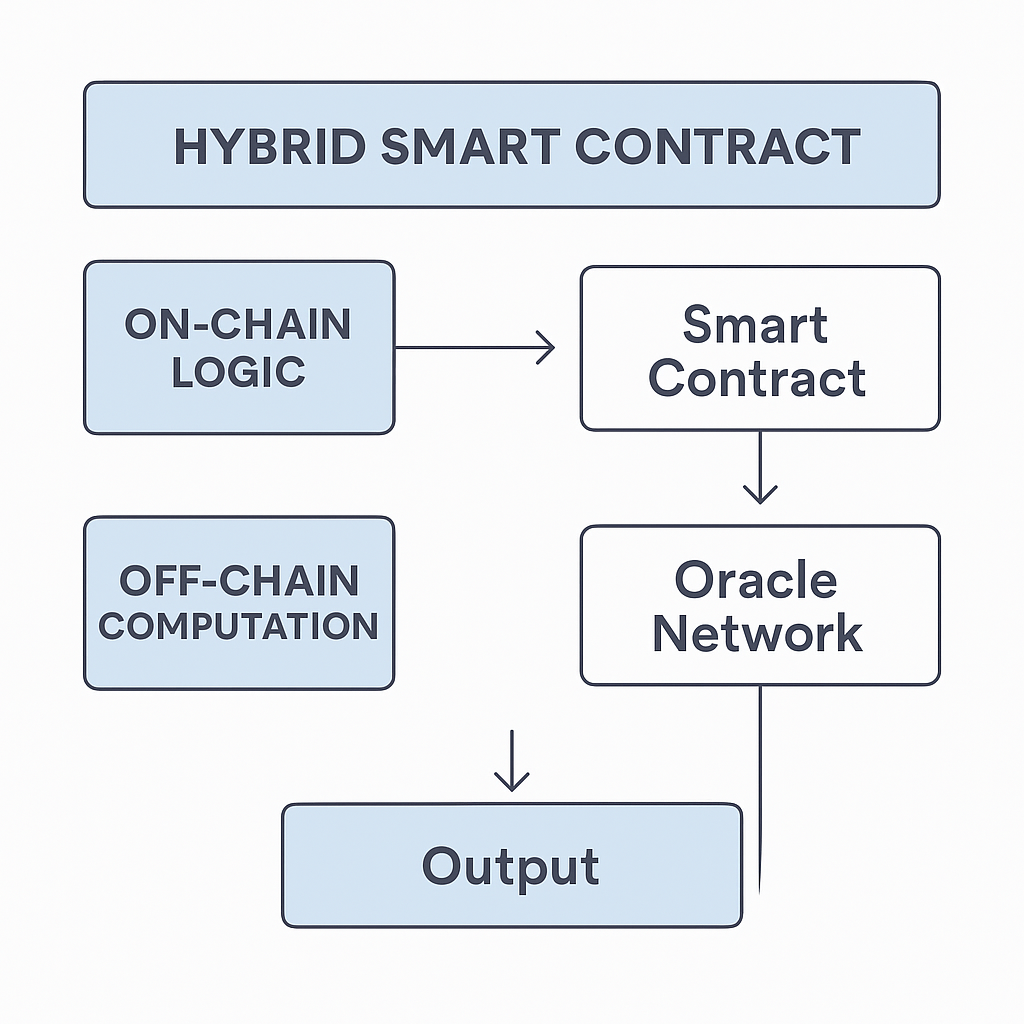

Das Prinzip hybrider Smart Contracts verkörpert die Vision, On-Chain-Logik mit Off-Chain-Berechnungen, ausgeführt von Orakel-Netzwerken, zu verbinden. Dieses Modell beeinflusst maßgeblich die Vorstellungen von Entwicklern zur Erweiterung der Blockchain-Funktionalität unter gleichbleibender Minimierung von Vertrauensrisiken.

API3 und das Modell direkter Datenfeeds

API3 ist ein weiterer herausragender Anbieter, der sich durch den Fokus auf sogenannte First-Party-Orakel auszeichnet. Im Gegensatz zum Ansatz unabhängiger Node-Operatoren eröffnet API3 Datenanbietern die Möglichkeit, Orakel-Nodes selbst zu betreiben. Diese Architektur reduziert die Zahl der Intermediäre, senkt Kosten und minimiert potenzielle Manipulationen.

Durch die Kontrolle des Orakel-Feeds durch die Ursprungsdatenquelle schafft API3 ein Höchstmaß an Authentizität und Verantwortlichkeit. Das Netzwerk wird durch eine dezentrale autonome Organisation (DAO) gesteuert, in der Stakeholder über Parameter, Upgrades und Anreizsysteme abstimmen. Während sich dieses Modell von Chainlinks multi-operatorischer Aggregation unterscheidet, spiegeln beide Ansätze den Balanceakt zwischen Dezentralisierung, Effizienz und Vertrauen wider.

Band Protocol und die Integration über verschiedene Blockchains

Band Protocol bietet einen alternativen Blick auf Orakel-Architekturen und nutzt eine eigene Blockchain, aufgebaut auf dem Cosmos SDK, um Daten über mehrere Chains bereitzustellen. Durch einen dedizierten, für Orakel-Operationen optimierten Netzwerkaufbau senkt Band die Latenz und ermöglicht flexible Datenabfragen.

Das Protokoll unterstützt die Kommunikation zwischen Blockchains über das Inter-Blockchain Communication Protocol, sodass es Daten für verschiedene Chains innerhalb des Cosmos-Ökosystems sowie darüber hinaus bereitstellen kann. Diese Architektur unterstreicht, dass Orakel-Netzwerke nicht auf Ethereum-basierte Systeme beschränkt sind, sondern als eigenständige Chains mit eigenen Konsens- und Sicherheitsmechanismen funktionieren können. Band verdeutlicht den Trend, Orakel als Infrastrukturprojekte zu etablieren, die eng mit Multi-Chain-Ökosystemen verwoben sind.

Pyth und das datenanbieterbasierte Modell

Pyth Network bringt einen Ansatz, bei dem Marktteilnehmer direkt als Datenanbieter agieren. Börsen, Handelshäuser und Finanzinstitutionen stellen Echtzeitdaten unmittelbar im Orakel-Netzwerk bereit. Die gesammelten Daten werden aggregiert und als konsolidierte Feeds dezentralen Anwendungen zur Verfügung gestellt.

Diese Architektur ist insbesondere für hochfrequente Daten, wie etwa Assetpreise, geeignet – dort, wo schnelle Datenübertragung und exakte Werte entscheidend sind. Durch die direkte Einbindung der primären Marktakteure als Datenquellen reduziert Pyth die Abhängigkeit von sekundären Datenbeschaffern und erhöht die Glaubwürdigkeit der Feeds signifikant. Die Integration in zahlreiche Blockchains unterstreicht die hohe Nachfrage nach latenzarmen und verlässlichen Daten für DeFi und konventionelle Finanzanwendungen.

Supra, Tellor und weitere innovative Orakel-Netzwerke

Jenseits der Branchenführer experimentieren zahlreiche neue Orakel-Projekte mit fortschrittlichen Designs.

Supra legt den Schwerpunkt auf Interoperabilität zwischen Blockchains und schnelle Transaktionsabschlüsse, um dezentrale Anwendungen mit nahezu Echtzeit-Informationen zu unterstützen. Tellor setzt auf offene Teilhabe, wobei jeder als Datenreporter fungieren kann und Dispute über staking-basierte Verfahren geklärt werden. Diese Modelle erweitern das Spektrum der Orakel-Lösungen und loten die optimale Balance zwischen Offenheit, Sicherheit und Geschwindigkeit aus. Die Vielzahl der Anbieter zeigt: Es gibt kein dominierendes Architekturmodell, sondern eine Koexistenz unterschiedlicher Ansätze, jeweils optimiert für bestimmte Anwendungsszenarien.

Sicherheit, Governance und Verantwortlichkeit

Die Struktur der Orakel-Netzwerke wird heute gleichermaßen von Governance-Entscheidungen wie von technischen Faktoren geprägt. Einige Netzwerke setzen auf dezentrale autonome Organisationen zur Steuerung von Parametern, Upgrades und Budgetverteilung. Andere behalten zentrale Entwicklerteams mit maßgeblichem Einfluss auf die Weiterentwicklung des Protokolls.

Auch die Mechanismen zur Verantwortlichkeit sind unterschiedlich ausgeprägt: Von staking-basierter Sanktionierung unehrenhaften Verhaltens über Reputationssysteme bis hin zu externen Prüfungen. Die Unterschiede verdeutlichen das Spannungsverhältnis zwischen Dezentralisierung und operativer Effizienz. Größere Dezentralisierung bedeutet geringere Abhängigkeit von Einzelpersonen oder Teams, kann aber Entscheidungsfindungen und Upgrades verlangsamen. Im Gegensatz dazu beschleunigt eine zentralisierte Governance Innovationen, birgt jedoch das Risiko von Machtkonzentration.

Regulatorische Aspekte und institutionelles Engagement

Mit der Integration programmierbarer Orakel-Netzwerke in tokenisierte reale Vermögenswerte und regulierte Finanzprodukte rückt die Einhaltung gesetzlicher Standards zunehmend in den Fokus. Netzwerke, die Preisfeeds für Wertpapiere oder Abwicklungsdaten für Anleihen stellen, müssen sicherstellen, dass ihre Abläufe den regulatorischen Anforderungen an Genauigkeit, Transparenz und Prüfbarkeit entsprechen. Einige Anbieter arbeiten bereits mit etablierten Finanzinstituten zusammen und bieten Proof-of-Reserves oder compliance-orientierte Datenfeeds, die sich in die bestehende Rechtsordnung einfügen.

Die verstärkte Beteiligung großer Vermögensverwalter und Börsen als Datenanbieter signalisiert, dass Orakel-Netzwerke über den experimentellen Bereich hinaus in regulierte Märkte vorstoßen. Diese Entwicklung erhöht die Anforderungen an Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit, da Fehler nicht nur dezentrale Anwendungen, sondern auch die regulatorische Compliance betreffen können.

Herausforderungen bei Skalierbarkeit und Kosten

Trotz der Fortschritte müssen Orakel-Netzwerke weiterhin Skalierbarkeits- und Kostenprobleme bewältigen. Insbesondere die Bereitstellung hochfrequenter On-Chain-Daten ist teuer – verursacht durch hohe Gas-Gebühren und Netzwerkauslastung. Manche Anbieter reduzieren die Kosten, indem sie Datenfeeds nur bei signifikanten Wertabweichungen aktualisieren; andere erproben Layer-2-Lösungen oder Off-Chain-Aggregationsverfahren zur Entlastung der Hauptchain.

Auch die Gestaltung der Anreizsysteme ist für nachhaltige Netzwerke entscheidend: Betreiber und Datenanbieter müssen fair entlohnt werden, während Nutzer bezahlbare Gebühren erwarten. Die Balance dieser Interessen bleibt ein zentrales Experimentierfeld bei allen Anbietern.

Fragmentierte, aber konvergierende Landschaft

Das Marktumfeld programmierbarer Orakel-Netzwerke ist heute stark diversifiziert: Anbieter setzen auf unterschiedliche Architekturen, Governance-Strukturen und Spezialisierungen. Dennoch zeichnet sich eine Annäherung bei zentralen Prinzipien ab. Dezentralisierung gilt als Grundvoraussetzung für Sicherheit, Programmierbarkeit dient der breiteren Anwendung, und Interoperabilität über verschiedene Chains wird im Kontext einer Multi-Chain-Welt zunehmend zum Standard.

Die Existenz unterschiedlicher Modelle belegt, dass Orakel-Netzwerke keine universelle Lösung darstellen, sondern sich als Reihe sich weiterentwickelnder Infrastrukturen etablieren, die stets neuen Anforderungen gerecht werden. Als Bindeglied zwischen Blockchains, realen Datenquellen, anderen Ledgern und komplexen externen Systemen gewährleisten sie die für dezentrale Technologien wesentlichen Attribute – Sicherheit und Transparenz.