Einsatz programmierbarer Orakel in der Entwicklung

In diesem Modul stehen die Anforderungen und Sichtweisen von Entwicklern im Mittelpunkt. Es zeigt auf, wie dezentrale Anwendungen mit Oracle-Netzwerken interagieren, welche Tools für die Integration verfügbar sind und wie bewährte Verfahren hinsichtlich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kostenkontrolle umgesetzt werden. Darüber hinaus werden Governance-Aspekte und Upgrade-Prozesse behandelt, reale Workflows analysiert und die Entwicklungsperspektiven für Anwendungen beleuchtet, die Blockchain-Logik mit verifizierbarer Off-Chain-Berechnung kombinieren.

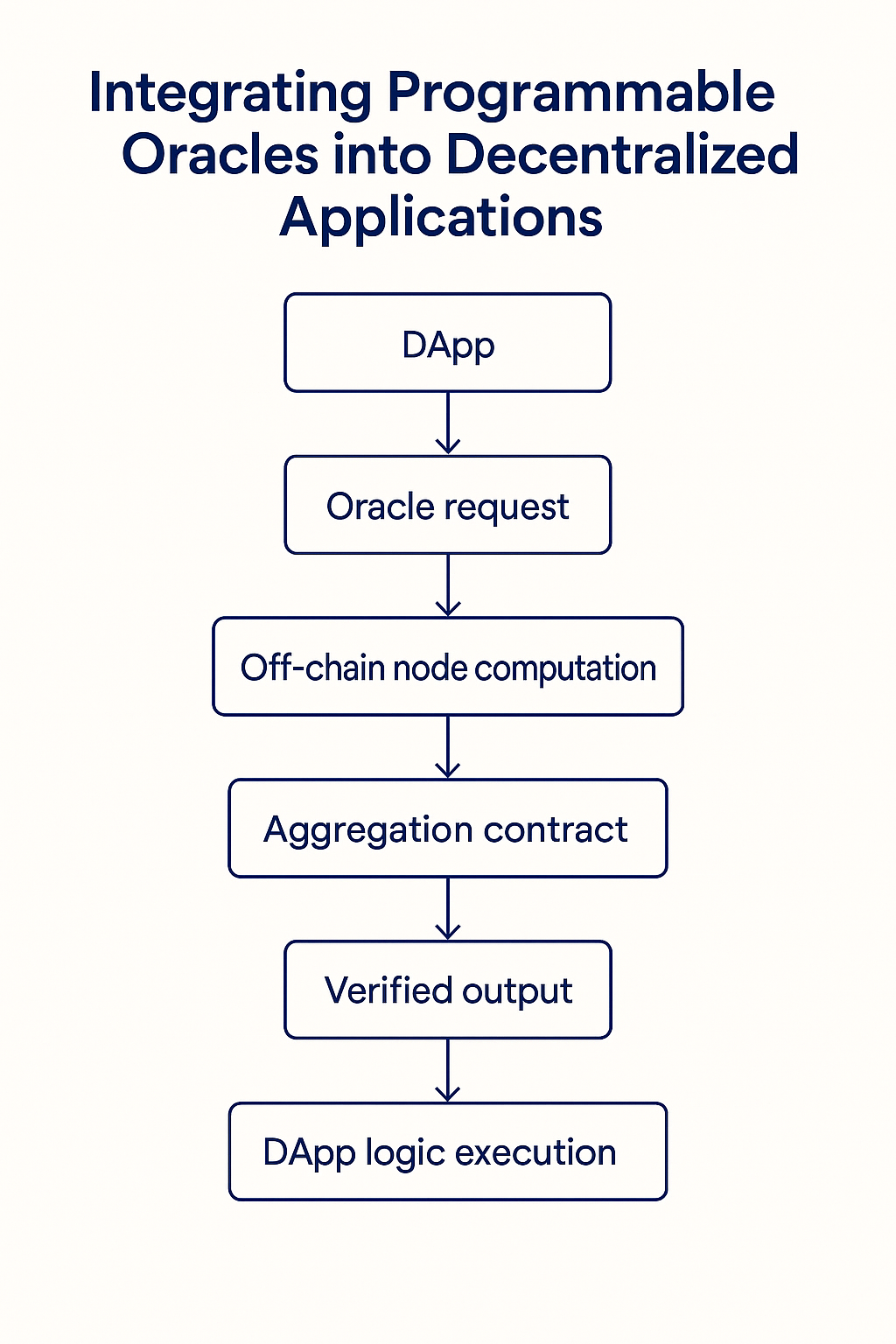

Integration programmierbarer Oracles in dezentrale Anwendungen

Aus Entwicklersicht sind programmierbare Oracles keine externen Add-ons, sondern integrale Bestandteile der Smart-Contract-Logik. Um sie einzubinden, ist ein Verständnis sowohl der On-Chain- als auch der Off-Chain-Komponenten erforderlich, aus denen sich der Oracle-Workflow zusammensetzt. Die On-Chain-Komponente umfasst die Interaktion mit Oracle-Verträgen, die Funktionen zum Anfordern und Empfangen von Daten bereitstellen.

Diese Verträge setzen Regeln für Verifizierung und Aggregation durch und gewährleisten so, dass die gelieferten Ergebnisse einen dezentralen Konsens widerspiegeln und nicht nur den Bericht einer einzelnen Quelle. Die Off-Chain-Komponente bildet das Oracle-Netzwerk, in dem Knoten Daten abrufen, Berechnungen durchführen und signierte Ergebnisse übertragen. Entwickler entwerfen Anwendungen so, dass sie Anfragen stellen und Oracle-Antworten auf vorhersehbare, überprüfbare und mit der ökonomischen Logik des jeweiligen Anwendungsfalls abgestimmte Weise nutzen können.

Tools und Entwicklerumgebungen

Um die Integration zu erleichtern, bieten die meisten Oracle-Netzwerke Software Development Kits, Vorlagen und Dokumentationen an, die Entwicklern die niedrigen technischen Details abnehmen. Mit diesen Werkzeugen können Entwickler Verträge schreiben, die Anfragen an Oracles senden, Datenfeeds abonnieren oder Off-Chain-Berechnungen über standardisierte Schnittstellen auslösen.

Das bedeutet in der Praxis, dass Entwickler sich auf die Logik ihrer Anwendung konzentrieren können, ohne die Komplexität rund um Bereitstellung, Validierung und Verarbeitung externer Daten selbst managen zu müssen. Testnetze und Sandbox-Umgebungen sind ebenfalls unverzichtbar, da sie kontrollierte Voraussetzungen bieten, um Oracle-Interaktionen vor dem Einsatz im Mainnet abzusichern. Das senkt das Risiko unerwarteter Probleme beim Übergang auf produktive Daten erheblich.

Best Practices zu Sicherheit und Zuverlässigkeit

Beim Einsatz programmierbarer Oracles steht Sicherheit im Mittelpunkt. Smart Contracts, die auf externe Daten angewiesen sind, sollten stets mit Verzögerungen, Ausreißern oder Ausfällen bei der Bereitstellung durch Oracles rechnen. Entwickler bauen häufig Fallback-Mechanismen ein, wie das Stoppen der Ausführung, falls Daten deutlich von Sollwerten abweichen oder innerhalb eines festgelegten Zeitfensters keine Aktualisierung empfangen wird.

Smart Contracts sollten das Risiko fehlerhafter Daten pro Transaktion begrenzen oder mehrere Bestätigungen verlangen, bevor kritische Zustandsänderungen erfolgen. Darüber hinaus ist der Rückgriff auf dezentrale Oracle-Netzwerke statt auf einen einzigen Anbieter ein Grundprinzip minimalen Vertrauens. Sicherheits-Audits sowohl für den Smart Contract als auch für die Oracle-Integration sind vor dem Go-live unerlässlich.

Ökonomische Gestaltung und Kostenbewusstsein

Oracles sind keine kostenlosen Dienste; ihre Einbindung verursacht laufende Kosten für Anwendungen. Jede Datenanfrage oder -aktualisierung verbraucht Gas, und Knotenbetreiber müssen für das Abrufen und Prüfen der Informationen entschädigt werden. Entwickler müssen abwägen, wie oft Daten aktualisiert werden müssen, damit die Anwendung zuverlässig funktioniert, ohne dabei den Kostenrahmen zu sprengen.

Ein Kreditprotokoll braucht zum Beispiel häufige Aktualisierungen von Preis-Feeds, während ein Versicherungsprodukt die Prüfung meist nur bei Eintritt eines Schadens benötigt. Das optimale Gleichgewicht zwischen Aktualität, Zuverlässigkeit und Kosten ist entscheidend für nachhaltige Anwendungen. Anwendungen mit zu niedriger Kostenschätzung für Oracles sind nicht skalierbar; ein Übermaß an Ressourcen führt zu unnötigem Aufwand und Kosten.

Praxisbeispiele für Oracle-basierte Workflows

In der Praxis geht das Arbeiten mit programmierbaren Oracles mit Workflows einher, die Off-Chain-Ereignisse mit On-Chain-Transaktionen verbinden. Ein Derivatvertrag zum Beispiel erfordert stetige Updates von Volatilitätsindizes und Zinssätzen, wobei die Abwicklungslogik ausgelöst wird, sobald die Ablaufbedingungen erfüllt sind. Ein dezentraler Versicherungsvertrag kann mehrere Wetterdatenquellen einbinden, wobei das Oracle-Programm den durchschnittlichen Niederschlag berechnet und Ausschlusskriterien prüft, bevor es das Endergebnis meldet.

Im Cross-Chain-Bereich liefern Oracles beispielsweise Nachweise über Finalität von einer Blockchain zur anderen, um Asset-Übertragungen oder Liquiditätsrouten zu ermöglichen. Diese Beispiele zeigen: Entwickler konsumieren nicht nur Daten, sondern betten externe Berechnungen direkt in die Anwendungslogik ein.

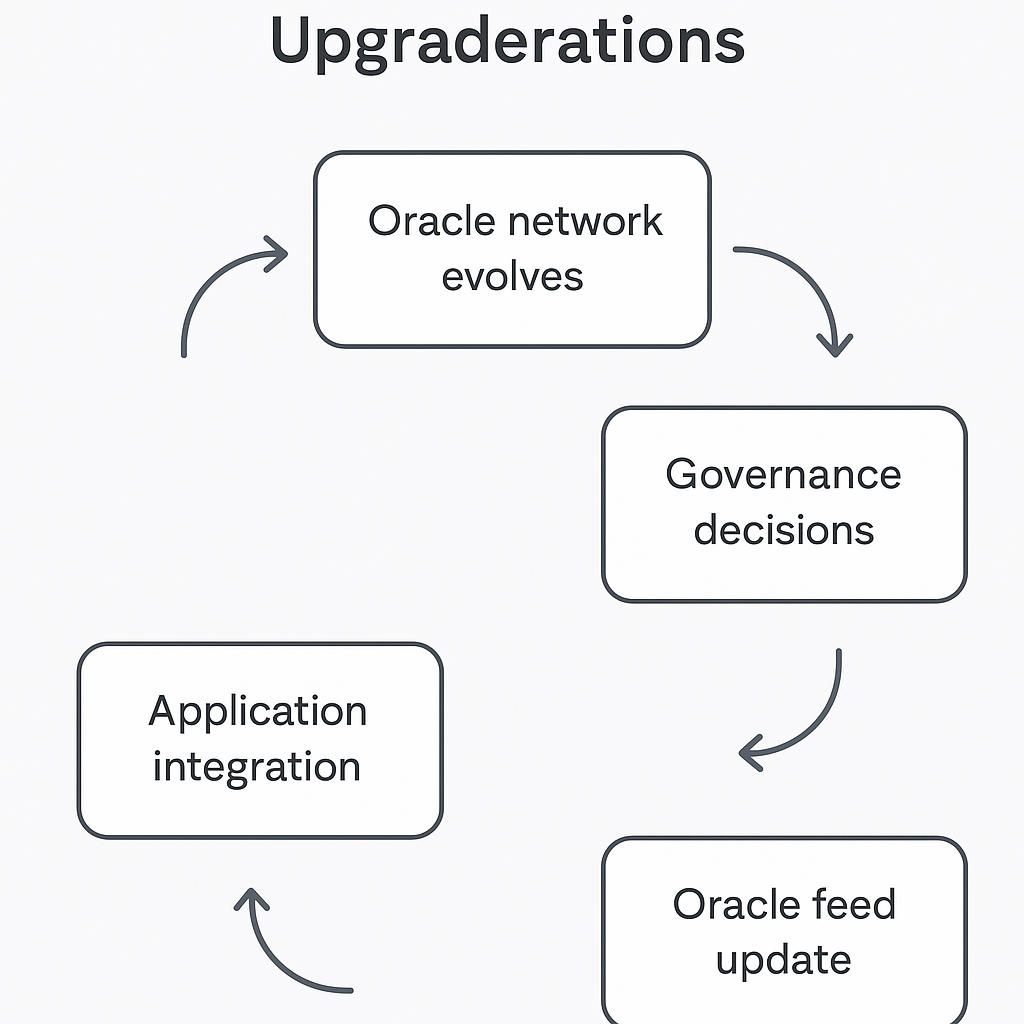

Governance- und Upgrade-Aspekte

Oracle-Integrationen sind niemals statisch, da sich Datenquellen, Berechnungsmethoden und Governance-Strukturen stetig weiterentwickeln. Entwickler sollten daher Verträge von Beginn an upgradefähig gestalten – etwa über modulare Architekturen oder Governance-gesteuerte Proxys, die Aktualisierungen der Oracle-Feeds erlauben. So bleiben Anwendungen auch dann funktionsfähig, wenn sich technische Standards oder geschäftliche Vereinbarungen des zugrunde liegenden Oracle-Netzwerks ändern.

Allerdings bringt Upgradefähigkeit eigene Governance-Risiken mit sich, da die Kontrolle über die Auswahl oder den Austausch von Oracles zum Angriffsziel werden kann. Deshalb sind transparente und dezentrale Prozesse für Upgrades entscheidend – besonders bei Protokollen, die beträchtliche Nutzerwerte verwalten.

Perspektiven für Entwickler

Mit Blick in die Zukunft wird der Einsatz programmierbarer Oracles zunehmend nahtlos, da Tools ausreifen und sich Standards durchsetzen. Wie Webentwickler APIs nutzen, um Drittdienste zu integrieren, werden Blockchain-Entwickler künftig Oracle-Netzwerke als Standardinfrastruktur für Berechnungen und Datennutzung einsetzen. Die Verbreitung tokenisierter Real-World-Assets, Cross-Chain-Liquidität und dezentraler autonomer Organisationen basiert auf verlässlicher Oracle-Infrastruktur.

Zudem kann das Zusammenwachsen von Künstlicher Intelligenz und Oracle-Berechnungen noch ausgefeiltere Entscheidungsprozesse ermöglichen, bei denen auf externen Daten trainierte Modelle On-Chain-Ergebnisse auf nachvollziehbare und prüfbare Weise beeinflussen. Für Entwickler bedeutet das: Oracles bleiben nicht nur relevant, sondern werden zum Kern der Entwicklung komplexer autonomer Anwendungen, die über die Beschränkungen rein On-Chain-basierter Logik hinausgehen.

Die Brücke zwischen den Welten bauen

Programmierte Oracles schlagen letztlich die Brücke zwischen Blockchains und der realen Welt, ohne die Prinzipien der Dezentralisierung zu kompromittieren. Entwickler müssen lernen, Anwendungen zu gestalten, die Oracles als sichere, programmierbare Mittler begreifen, die sowohl Berechnungen als auch Datenübertragungen ermöglichen.

Die Arbeit mit Oracles verlangt technische Integration, ökonomische Planung und vorausschauende Governance. Wer sich frühzeitig auf Oracle-Integration spezialisiert, steht an vorderster Front der Blockchain-Innovation – dort, wo dezentrale Systeme automatisiert und vertrauenswürdig mit Märkten, Institutionen sowie realwirtschaftlichen Prozessen interagieren.